「十六羅漢」について

羅漢は阿羅漢(あらかん)の略で、サンスクリット語の「アルハット」が語源です。直訳すると「……するに値する人」「受ける資格のある人」という意味です。これから発展して「修行を完成して尊敬するに値する人」「悟りを得た人」「悟りをひらいた高僧」を指します。お釈迦様の弟子で特に優れた代表的な16人の弟子を十六羅漢といいます。昔からたくさんある羅漢さまを一体一体ゆっくりと眺めてゆくと、必ず自分の親や知っている人によく似たものが見つかると言われています。

仏教の戒め

生きものを殺さないとみずからに誓います

与えられないものをむさぼり取らないと みずからに誓います

欲するままにみだらな行いをしないと みずからに誓います

嘘をつかないとみずからに誓います

無明なる酒を飲まないとみずからに誓います

「慕古心」について

時を超えて、人を超えて、語り、受け継がれ、伝えられる「真実(本当のこと)」は永遠に輝いて、いつも新しいのです。道元禅師は、現代を生きる私たちに、「真実(本当のこと)」をたくさん教え示してくださっています。そのひとつひとつを学び、実践することを「慕古心」というのです。「慕古心」とは、「永遠の真実」を探し求めることであり、「道元禅師からのメッセージ」はそのための羅針盤に他なりません。

謹んで新年のお慶びを申し上げますとともに、檀信徒の皆様のご多幸とご繁栄を心よりご祈念申し上げます。

「明けましておめでとうございます」の「明ける」という言葉には「明るくなる」「あらたまる」という意味があり、すべてがあらたまって、あなたにとって明るい良い年となってくれることを願う、誓いや祈りの言葉でもあります。

皆様も、新しい年を迎えそれぞれ心新たに何か目標を立てられたことと思います。

百尺竿頭に一歩を進む(ひゃくしゃくかんとうにいっぽをすすむ)という禅語があります。長い長い竿の先に達したとしても、そこからさらに一歩を進める勇気を持ちましょう、といった意味です。これは、修行して悟りを得たとしてもまだ修行が続くこと、その場に満足せず、さらに精進(努力)することを示した言葉です。

私たち日々努力しても、高みのてっぺんまで行き着くことはなかなかできません。でもまだ先があるからこそ「もっとがんばろう」と思うことができます。

いつの日か、目標を達成してそれなりの高みに達すると、多くの場合「もうこれでいい」と満足し、その位置に安住しようとしてしまうものですが、「百尺竿頭に一歩を進む」の言葉のようにそこで満足せずに、さらに向上心をもって歩みを進めようとする努力もして頂きたいものです。

最後になりますが、皆様にとって本年が良き一年でありますこと重ねて祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きます。

合 掌

月照寺住職 間瀬和人

檀信徒の皆様の多大なご尽力により歴史を刻んできた「月照寺」。

ひと昔のお寺はどのような様子だったのでしょう。

今回は、庭園から見た大庫院の姿を比べてみました。

本堂前の庭には帆掛け舟を模した梅の木があり、当時から八房の梅は月照寺の主木であった様です。

又、本堂前の鉄製の塔と、釣鐘は戦中の金属回収令により供出され、今の釣鐘は二代目です。

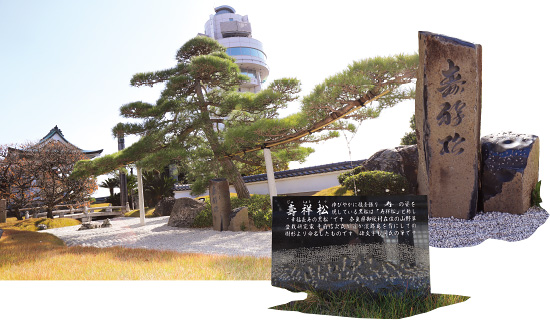

この度、壽祥松の碑と壽祥松の云われを刻んだ碑を建立致しました。

淡路島を背に伸びやかに枝を張り「寿」の姿をした壽祥松がより気品高くご覧頂けるようになりました。

檀信徒の皆様が安全にお参りいただけますよう

この度、参道階段の整備と手すりを新しく設置させていただきました。

この度、月照寺様恒例の檀信徒研修四国方面旅行に初めて参加させていただきました冷泉寺です。

今回の研修は天候に恵まれバスの車内も和気あいあいとして楽しく、この雰囲気は和人住職の人柄と長年の檀家様への布教活動の成果であると感心いたしました。最初は徳島県の曹洞宗一万五千ヶ寺の内九番目の古刹、城満寺の参拝。生憎住職は不在にてビデオレターでの相見で残念でしたが落ち着いた良い寺でした。高知の土佐御苑での宴会は大変盛り上がり名物の鰹料理を美味しく戴き楽しいひと時を過ごしました。改めて檀家様の結束の強さに感心いたしました。翌日は土佐山田の予岳寺の参拝、住職の浜田裕禅和尚は少々頑固なるも、いつも元気よく活動的で素晴らしい発想力の持ち主、今回も山門にコイン式自動音楽装置を設置され、住職の素晴らしい法話、昔懐かしい音楽、我々に宗教の原点を思い起こさせていただきました。桂浜、淡路島の観光を経て全員無事楽しく帰らせていただきました。今回はありがとうございました。また参加させて頂きたいと思います。

冷泉寺住職 間瀬寛道

機 嫌 (きげん)

機嫌が悪い、ご機嫌いかが?などのように用いる「機嫌」は、相手の気持ちやようすなどを聞くときに使いますね。

これは、もともと「譏嫌」と書いていました。「譏」は「悪く言うこと」、「嫌」は「嫌うこと」です。今の意味と、まったくちがいますね。

古代インドのおぼうさんたちは、食べるものや、修行するための建物などを、人びとのたすけによって得ていました。修行をいっしょうけんめいするためです。人びとは、修行するおぼうさんたちから、生き方や心についての話を聞くために、いろいろなたすけをしたのでした。

おぼうさんと人びとには、ゆたかなまじわりがありました。

ところが、修行をわすれて、ぜいたくをするおぼうさんが出てくることがありました。とうぜん人びとは、そのおぼうさんを、そしてお坊さんのグループを悪く言い、嫌うようになってしまいます。

そうなってしまうと、人びとのたすけもなく、修行を続けることができなくなり、なによりゆたかなまじわりがなくなってしまいます。

そこで、おぼうさんのグループでは、人びとの気もちを考え、ぜいたくなどをみずからいましめる決まりをつくりました。ゆたかなまじわりがたもたれるようにしたのです。

この「人びとの気もちを考える」から「相手の気持ちやようす」を意味するようになり、感じも「譏嫌」から「機嫌」へと変わっていったのです。

<平成30年>

| 1月1~3日 | 新年祈祷(修正会) 本堂/毎朝 元旦から三日までの毎朝、平穏無事な一年でありますようにと祈願いたします。 |

| 3月10日(土) | 春彼岸会法要 本堂/12時30分受付 ◆13時15分~法話 ◆14時15分~法要 この世を越えた彼岸に想いをめぐらし、亡き人を偲んでご供養いたします。 |

| 3月17日(土) | 永代供養塔合祀墓合同供養 永代供養塔前 ◆15時~法要 永代供養塔に合祀されている仏様をご供養いたします。 |

| 3月31日(土) | 大般若祈祷法要 本堂/12時30分受付 ◆13時30分~法話 ◆14時30分~法要 大般若波羅密多経六百巻を転読し、檀信徒各家の諸願成就を祈願する法要です。 |

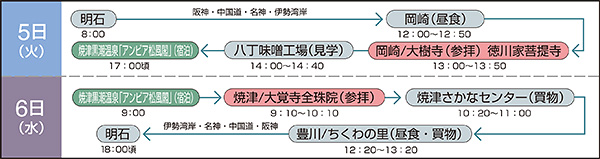

| 6月5日(火)~ 6日(水) | 焼津全珠院参拝と岡崎散策の旅 恒例、月照寺バスツアー 皆様お揃いでの参拝旅行です。 ご一緒にお参り致しましょう。 |

| 8月6日(月) | 初盆大施食会 本堂/8時開経 初盆を迎えられる新亡の仏様のご供養はもとより、 ご先祖、無縁の仏様にもご供養する法要です。 |

| 8月23日(水) 8月24日(木) | 地蔵盆 千躰地蔵尊前 ◆18時~ 子ども達の純真な心を見守っていて下さるお地蔵様を子ども達でご供養する法要です。 |

| 9月16日(土) | 秋彼岸会法要 本堂/12時30分受付 ◆13時30分~法話 ◆14時30分~法要 この世を越えた彼岸に想いをめぐらし、亡き人を偲んでご供養いたします。 |

| 10月25日(水) | お十夜法要 本堂/12時30分受付 ◆13時30分~法話 ◆14時30分~法要 曹洞宗のお祖師さまである達麿大師のご遺徳を偲び、 ご先祖様に感謝の気持ちを込めてお念仏をお称えする法要です。 |

| 12月31日(日) | 子午線燈花会・除夜の鐘 鐘楼/22時受付 ◆23時~撞鐘開始(受付22時) 鐘つき志納 金1人500円以上 (全額社会福祉に寄付) 「行く年」を省み、「来る年」の決意を新たに。 |

※檀家さん以外の方もご参加いただけます。

●日 程 ● 平成29年6月5日(火)~6日(水) 1泊2日

●参 加 費● お1人様 28,000円

皆様と共に楽しい旅にしたいと計画しております。

ぜひ、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込みは、お寺までお願いいたします。

締め切りは5月10日まで 📞078-911-4947

※お申し込み人数が30名未満の場合は、やむを得ませんが中止と致します。ご了承願います。

お正月に檀信徒並びにお墓があるお宅にお送りします郵便物が毎年何軒か「転居先不明等」で戻ってきます。お寺としても転居先が解らず困っております。転居・名前の変更等ある場合は必ず月照寺の方へ連絡下さい。特にお墓が有るお宅は必ず連絡して頂きますよう重ねてお願い致します。

また、年々、月照寺でも後継者がいなく「墓じまい」をするお宅が増えてまいりました。参る方がいなくなり大切なご先祖様が眠っておられるお墓が無縁仏になることもお寺としては心配です。

檀信徒並びにお墓があるお宅で後継者がいなくなりゆくゆく無縁仏になってしまうので「墓じまい」をお考えのお宅は遠慮なくお寺へご相談ください。

月照寺

📞078-911-4947