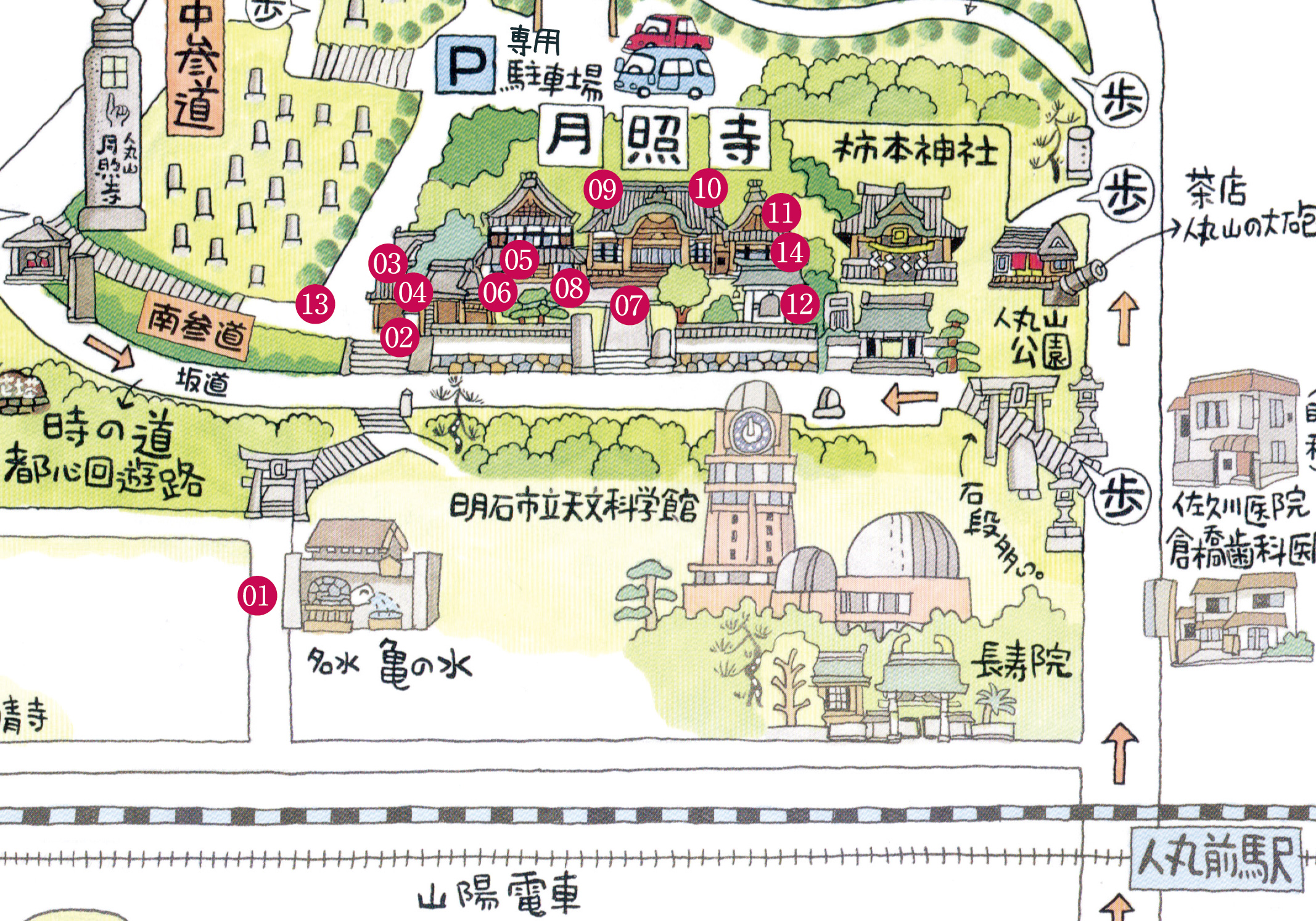

境内散歩

山門前の石畳を挟んで、渦を刻んでだ庵治石の大きなベンチが据えられています。

座りにくいですが、山門の悠久の歴史を感じてみませんか。

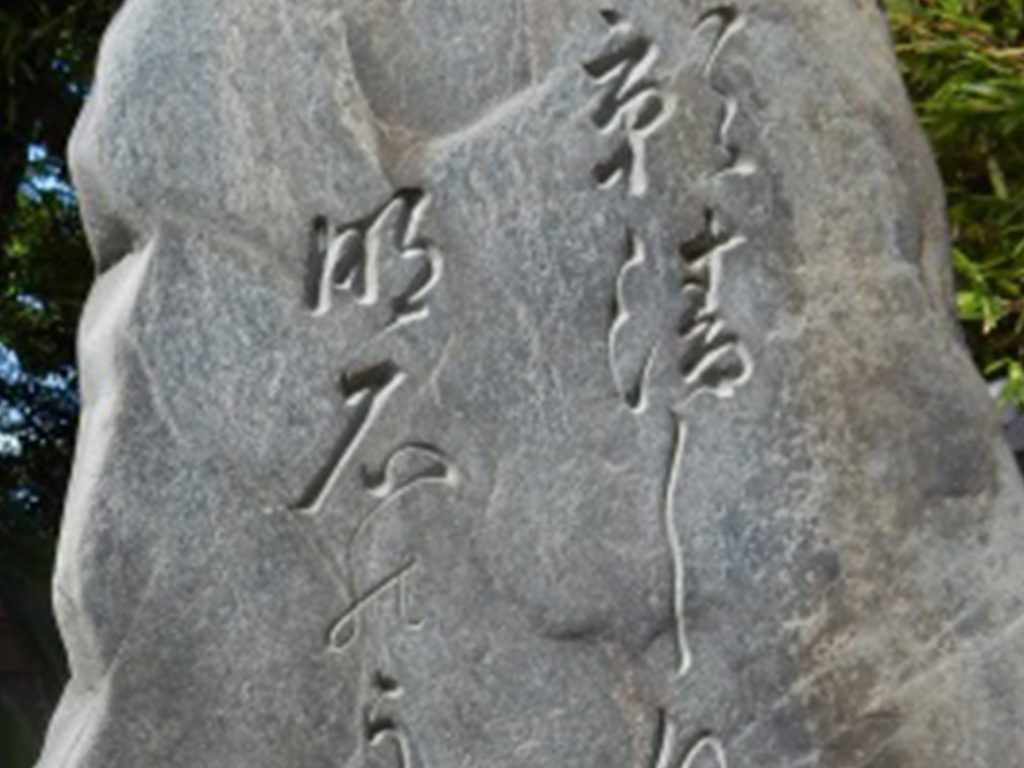

荷風の「断腸亭日乗」の一節を刻んだ碑

明石名水「亀の水」をイメージした「亀はめ波」を表現しています。

7. 八つ房の梅

ー霊樹:素願成就の梅ー

本堂正面

元禄15年(1702年)の春、赤穂四十七士の一人間瀬久太夫正明が、頭領大石内蔵助良雄と共に素願成就を願って参詣したとき、携えていた鉢植えの梅が弱りかけていたこともあって、当寺に移植しました。一つの花に複数の実を付ける「八つ房の梅」です。

今も多くの実を結び、内蔵助と久太夫の素願の成就を体現しているこの「八つ房の梅」を『霊樹:素願成就の梅』と称しています。現在は三代目と四代目です。

また、四代目は、平成25年(2013年)12月、和人住職が経を唱え、曹洞宗泉岳寺の四十八基の義士の墓を前にして眠る主君浅野内匠頭(たくみのかみ)の墓所に、幼木を対で納めています。久太夫の思いが遂げられるようにと、三百有余年のときを越えて旧東海道を巡り運んだもので、本堂正面の四代目と同様、確かに育っています。

10.開山堂

本堂裏側

当寺開山安室春泰大和尚ほか歴代の住職をお祀りしている御堂です。

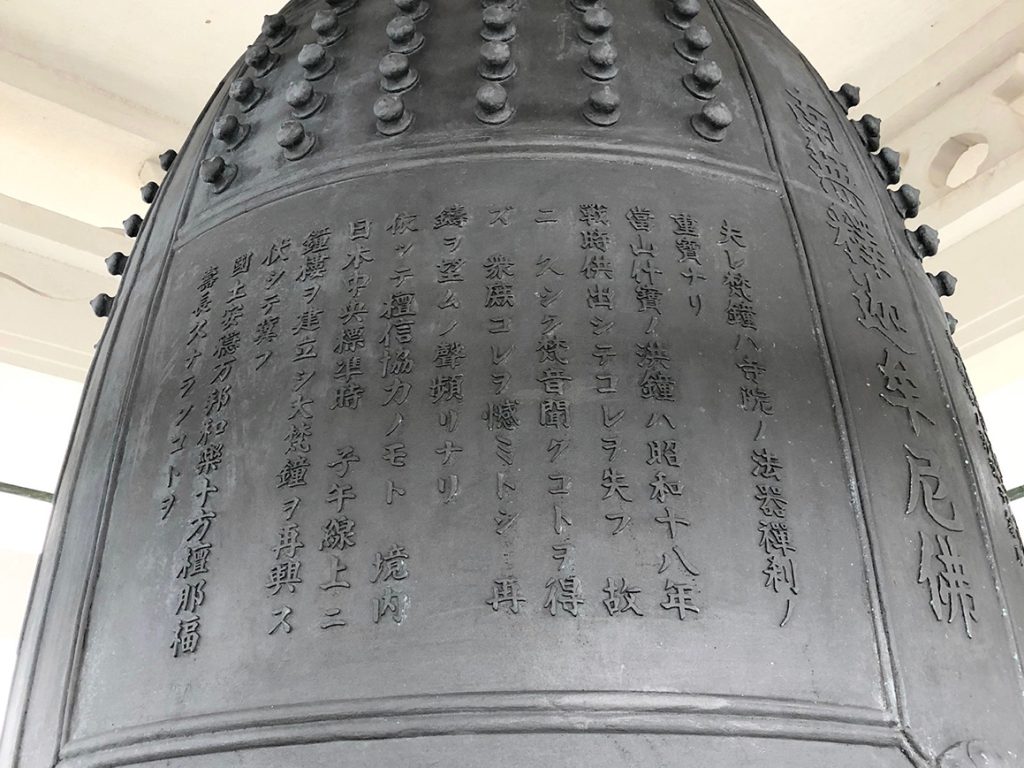

12.子午線大梵鐘

観音堂前

日本で唯一、東経135度・日本標準時子午線上に吊るされている重量830貫(約3.1トン)の梵鐘で、『子午線大梵鐘』と称しています。

梵鐘の下には、『子午線LEDライン』の光が、9時から17時の間15分ごとに、鐘楼の舞台を横切り、基壇(きだん)の前を流れ落ち、本堂に向かって走っています。

鐘楼前の参道の奥には、令和2年(2020年)の「時の記念日・制定100周年」に先立って建立した『子午線大梵鐘の由緒』等と梵鐘の鋳刻文を刻んだ石板(モノリス)が建っています。

現在の梵鐘と鐘楼は、昭和53年(1978年)に再建。梵鐘は、京都太秦(うずまさ)の岩澤宗徹が精魂こめて鋳造したもので、一撞(ひとつき)の余韻は3分半に及び海峡に響き渡ります。古(いにしえ)よりの梵鐘(480貫(1.8トン))は、昭和18年(1943年)の戦時供出によって失われました。

観音堂の階段横に据えている見晴台に立てば、「子午線標示柱(トンボの標柱)」を背に、鐘楼の舞台を走って基壇から流れ落ちる子午線LEDラインの全体が臨めます。

子午線大梵鐘の由緒碑「悠久のモノリス」(一枚岩)について

波状に磨かれた切断面は千年の刻(とき)悠久を表現しています。

釣鐘には第二次世界大戦戦時下、釣鐘の供出など幾多の歴史を重ねてきた事や航舟安穏などが刻印されている所から由緒碑の発想の波が原点になっています。

石板(モノリス)は波状に切断し、下石は釣鐘に鋳造されている由緒が、浮遊している上石は現在の子午線LEDの由来を刻んでいます。